人类从很早就开始对抗骨骼疾病。

公元前2830年,一位埃及医生的墓中发现了最早应用拐杖的雕刻。

公元前430年,西方医学奠基人古希腊医师希波克拉底在他的著作《希波克拉底全集》中有40%的篇幅介绍描述肌肉骨骼系统,包括对骨折与脱臼的治疗等。

“渐进式”手术治疗手段:开放 vs 微创 vs 机器人

俗话说伤筋动骨一百天,在三维成像DSA诊断后,是保守治疗,还是手术治疗,往往是最纠结的选择。骨科手术分为:开放式手术、微创手术、手术机器人。

开放式手术:适用广泛、治疗彻底、恢复较慢传统开放式手术适用更广泛,治疗比较彻底,但医生要对患者实施全麻,开大切口,剥开皮肤、肌肉直到暴露到骨骼进行手术,因此往往创面较大、术后恢复时间较长。据统计开放式手术后肌肉、软组织等创伤发病率约10%左右。此外,开发式手术若精准度不够还会导致需要进行翻修手术等。

与初次置换相比,关节翻修手术的经济成本更高,手术时间更长,出血更多,感染、血栓几率大大增加,术后脱位,神经麻痹,股骨骨折或穿孔发生概率更高,给患者带来极大的痛苦。

微创手术:创伤小、疼痛轻、恢复快,依赖医生经验

随着个体化治疗以及对术后更高生活质量的追求,传统的开放式手术已无法满足骨科患者需求。创伤小、疼痛轻、恢复快的骨科微创手术为患者带来更好的选择。在骨科微创手术中,医生通常采用关节镜、椎间孔镜、高分辨X线机、特殊穿刺针等工具对手术进行辅助操作。切口平均约1cm左右,平均手术时间在一小时以内,平均住院时间1—3天,有的甚至术后当晚便可出院。

- 从治疗费用来看,微创手术报销与普通手术一致,同样是按照医保的标准进行报销。

- 但手术中部分使用到先进医疗器械(比如内窥镜、导航、手术机器人等),需要自费且价格相对较高。

然而,受限于医疗条件、医生技术经验和疲劳程度、患者差异等因素,对于骨科微创手术,中国临床渗透率仍然不高。

主要难点包括:

1:高龄

“高龄”是骨科手术治疗的一大难题。

《中国卫生健康统计年鉴》显示,中国居民在14岁以下骨科类疾病发病率为2.8%,而60岁以上的发病率高达83%。并且在中老年人群里97%患有脊柱疾病,严重影响生活质量。

2:脊柱是神经中枢

脊柱外科手术被称为在“刀尖上的舞蹈”。

作为人体第二条生命线,脊柱肩负人体躯干的中轴骨骼、神经传导的枢纽职责。医生看不到骨头下方、内部以及中间包围起来的一些神经血管,完全靠技术和经验,一旦碰到神经就有造成病人瘫痪的风险。

机器人手术:精准到亚毫米,可解决“顽疾”

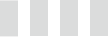

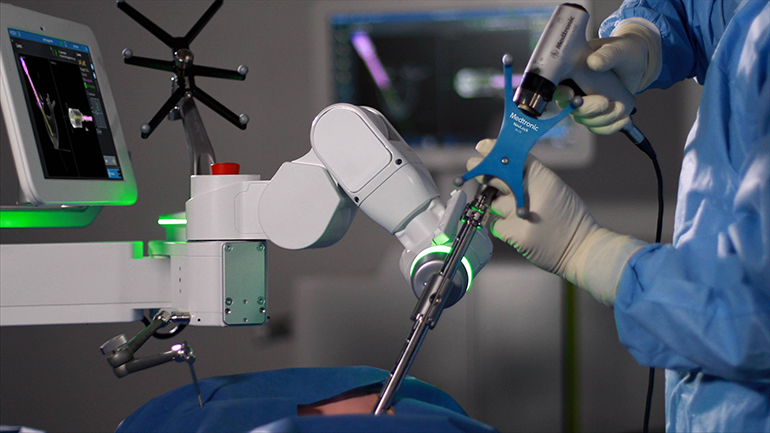

随着骨科计算机辅助技术兴起并快速发展,运用骨科手术导航和远程手术系统,配合骨科机器人,骨科医生可以开展更加复杂的手术。

骨科手术机器人可以根据医生制定的手术方案准确地到达病灶。通常只需要切几个微小的切口即可,不再需要大范围剥离皮肤、肌肉、神经,显著降低了患者的出血量和接受辐射的剂量,且一台手术,只花费原来约2/3的时间。加快了术后的康复,减少了住院时间和并发症的发生。

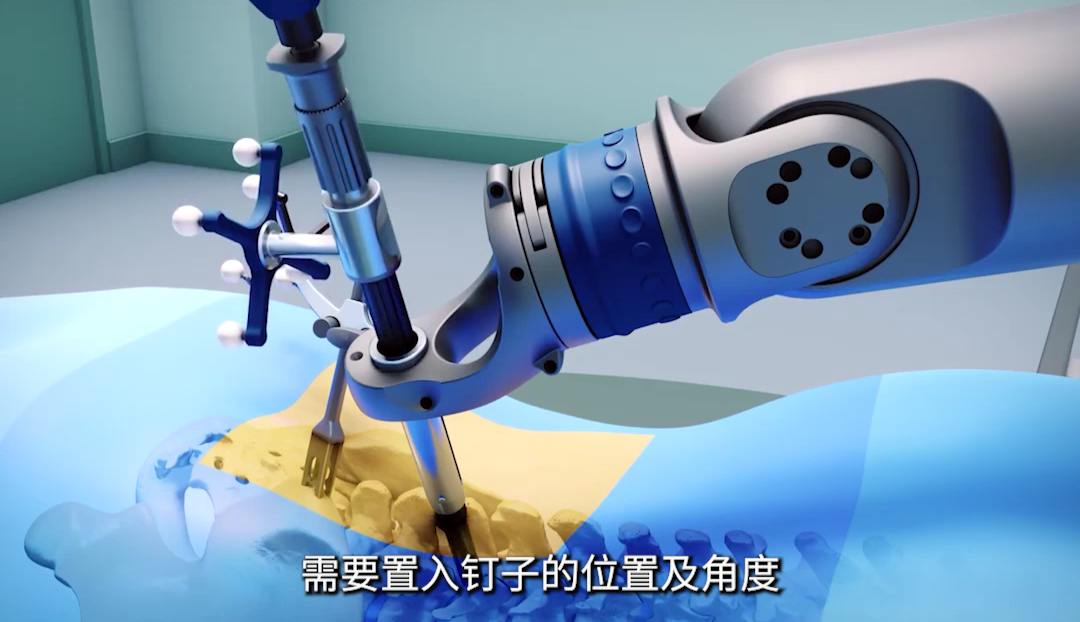

骨科手术机器人系统主要包括:主控电脑系统、光学跟踪系统和机械臂主机。

手术机器人真实场景

手术机器人真实场景 骨科手术机器人“专长”:脊柱、创伤、关节置换

目前,骨科手术机器人主要用于三类手术:

超20款产品获批!那些在中国上市的骨科手术机器人

目前已有超过20款骨科手术机器人在中国获批,包括进口、国产产品。

1脊柱、创伤手术:

颈椎、胸腰椎手术,骨盆骨折、股骨颈骨折手术等

2004年,第一代MAZOR脊柱机器人SpineAssit获得欧盟CE和美国FDA认证,标志着机器人辅助脊柱手术的开端;也是第一个商业化的骨科手术机器人。

截止2023年Q1,全球获批脊柱、创伤手术机器超过8款,中国也超过8款。

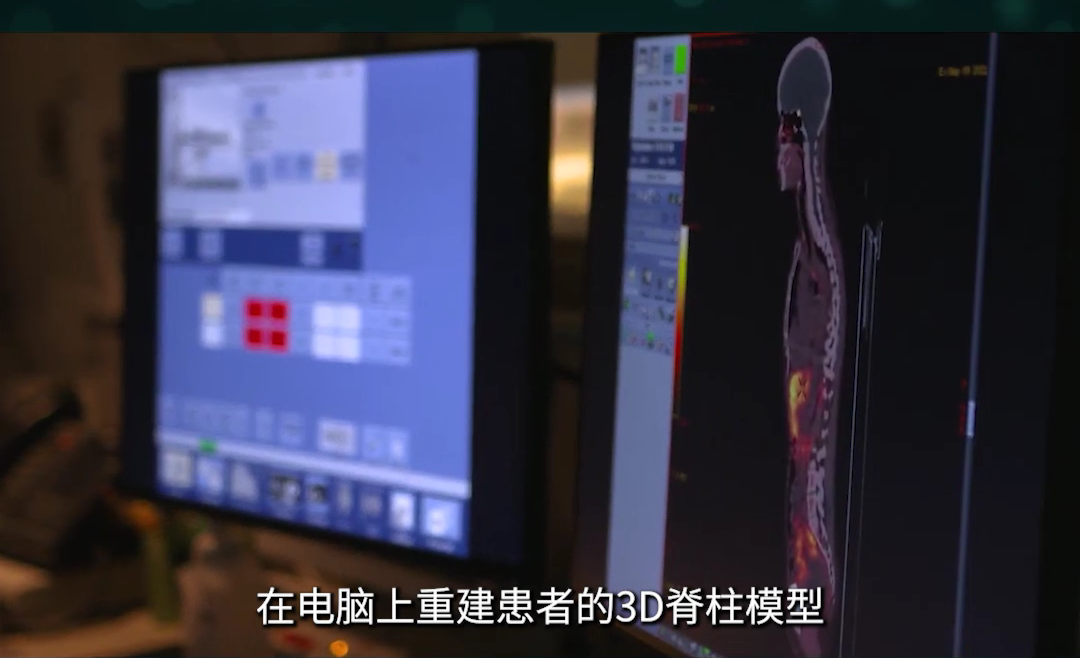

AI技术在其中发挥了重要作用,尤其在术前规划阶段。MAZOR X基于目前最丰富的循证医学样本数据,得出充分详实的术前规划。这些大数据来自于平台累计5万多例手术,25万相应的螺钉植入。

Mazor手术机器人

Mazor手术机器人  ROSA手术机器人

ROSA手术机器人

国产手术机器人有天智航等。天智航手术机器人目前可同时可应用于脊柱和创伤手术。

天玑手术机器人

天玑手术机器人

关节置换手术:

膝关节、髋关节手术等

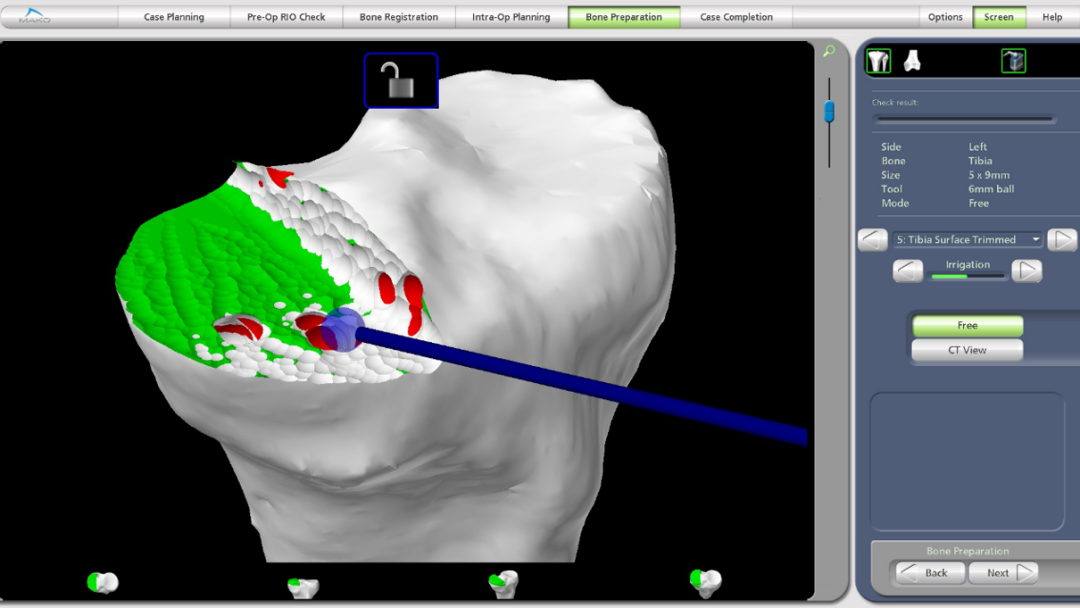

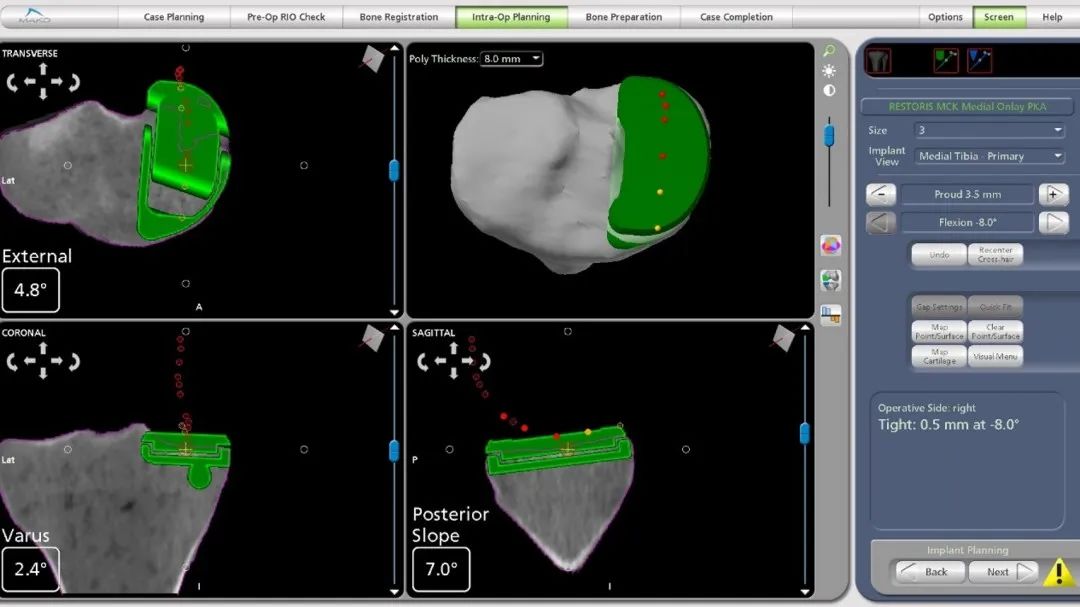

截止2023年Q1,全球获批关节置换手术机器人超过8款,中国也超过8款。

< MAKO手术机器人 >

< MAKO手术机器人 > 施乐辉(Cori)机器人是一种由外科医生控制的手持智能设备,可用于全膝关节置换术和单间室膝关节置换术。

强生(VELYS)机器人是首创的可安置在手术床边的产品,用于全膝关节置换术。

这两款机器人目前尚未在中国获批。键嘉医疗核心产品为ARTHROBOT关节置换系列手术机器人,是目前中国除了史赛克MAKO外,唯一同时获批膝关节、髋关节的手术机器人。

骨科手术机器人的未来:“能力更强、走得更远”

对于一项医疗新技术来说,安全性、创新性是必要条件。但若想扎根下来并被市场接纳,还需要接受市场的考验:满足更多临床需求、提升患者可及性。“伸长能力触角”:更智能、更精准、拓展更多适应症

AI算法升级可减少术前规划的工作量。目前机器人辅助骨切除水平的准确性已经可以控制在亚毫米级,未来有望得到进一步提升。

更智能:AI加持,智能导航辅助决策从手术导航到手术机器人,目前搭载导航系统的操控平台是手术机器人的“大脑”,未来随着AI技术的成熟,这一大脑将更智能,真正辅助医生做出手术决策。因此,并购(合作)AI科技公司也成为手术机器人公司的一大举措。包括: ExcelsiusGPS® CranialSolutions颅骨解决方案

ExcelsiusGPS® CranialSolutions颅骨解决方案 2022年6月,史赛克宣布其Q Guidance System获得了美国FDA许可。该系统与脊柱导航软件一起使用,是一种先进的计划和术中导航系统。这是FDA第一个批准的、可用于13岁及以上的儿科患者的脊柱导航软件。

Q Guidance System

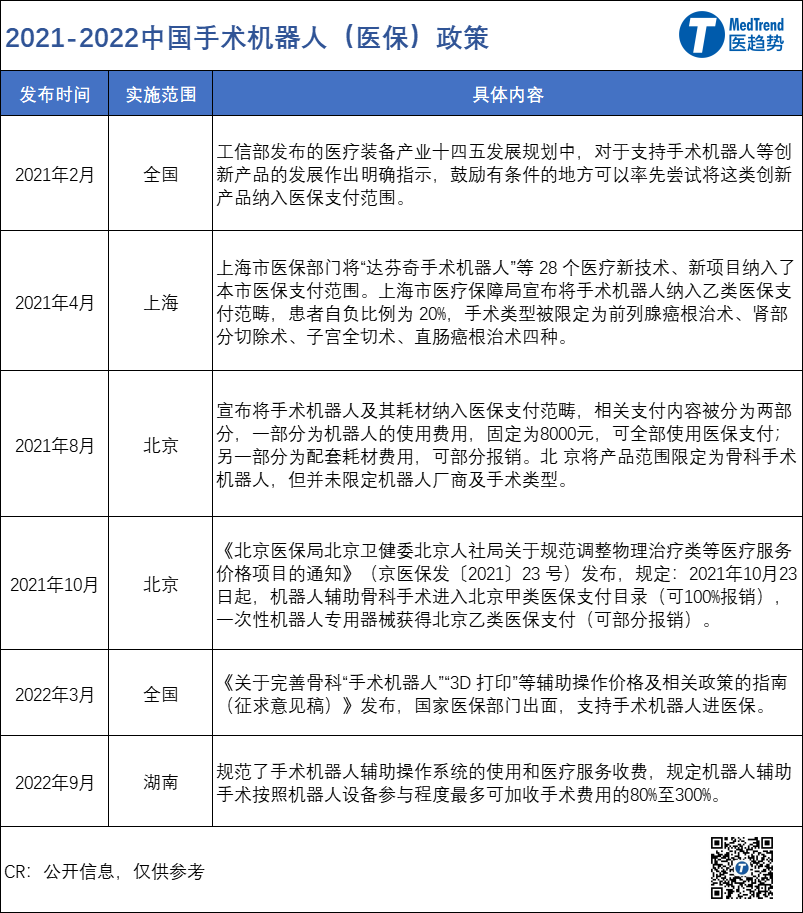

Q Guidance System “走向更远的地方”:支付纳入医保,刺激手术机器人需求放量

可及性的提升,除了加强医患教育和普及,放宽医院配置外,将机器人手术项目纳入医保很重要。

目前,捷迈邦美、史赛克、美敦力、施乐辉、强生作为全球骨科医疗器械领域头部梯队,均已通过并购布局了骨科手术机器人;未来,随着更多省市将骨科手术机器人费用纳入医保,以及更多新产品涌入中国市场,会有更多患者从这一技术中获益,现有产品也有机会加速迭代。