导读

近年来,随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟,以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动,我国医疗器械行业有望迎来高速发展的黄金十年。进口替代是未来十年器械发展的主旋律,回溯已经实现进口替代的细分领域的成功经验,我国未来五到十年有更多的领域将实现进口替代。

本文篇幅较长,建议收藏细读

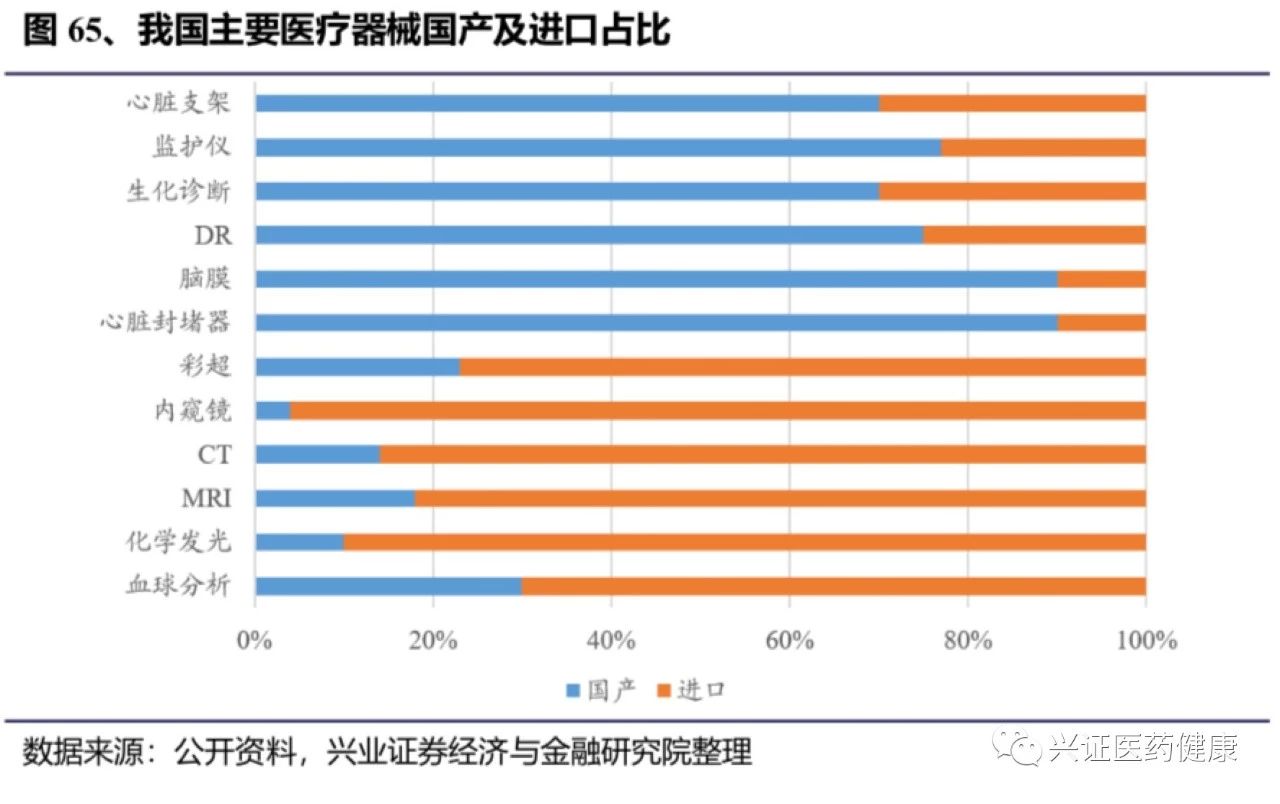

目前,国产医疗设备已逐步突破多项技术壁垒,已经基本实现进口替代(国产占比超过50%)的细分领域包括:1)植入性耗材中的心血管支架、心脏封堵器、人工脑膜、骨科植入物中的创伤类及脊柱类产品等;2)大中型医疗设备中的监护仪、DR等;3)体外诊断领域的生化诊断;4)家用医疗器械中的制氧机、血压计等。

我们认为进口替代在未来十年仍然是中国医疗器械发展的主旋律,这个过程需要伴随着国产自有技术的创新与升级。通过追溯已经实现进口替代领域的成功经验,对于我国未实现进口替代的细分领域的未来发展方向具有强烈指导意义

2004年之前,国内冠脉支架市场基本上由进口产品占据,强生、美敦力、波士顿科学等多家跨国巨头所占市场份额高达95%以上。随着2004年微创医疗上市首个国产药物洗脱冠脉支架,2005年乐普医疗上市第二个国产药物洗脱冠脉支架,国产药物支架逐步在国内市场上占据一席之地。 根据中国医疗器械行业协会外科植入物专业委员会统计,2006年、2007年、2008年国产支架市场占有率分别达到 59%、65%、70%,彻底打破药物支架系统行业被国外企业垄断的局面。2008年,国内冠脉支架系统市场占有率前六名的企业为微创医疗、乐普医疗、山东吉威、强生、波士顿和美敦力,共占据约93%的市场份额,其中国产厂商日益占据竞争优势。截至2017年,国产品牌乐普、微创和吉威分别占据心脏支架市场24%、23%和20%的份额,合计占有67%的市场份额,而进口品牌中份额最高的雅培只有13%,国产品牌开始主导心脏支架市场。

追溯心血管支架实现进口替代的历程,经历短短的四年多时间,国内企业陆续实现对核心技术的突破,凭借价格优势,打破了外资产品对中国市场的垄断,改变竞争格局,成为目前国内少数胜出国外品牌,带动国内行业进步的高端医疗器械领域。

国内支架在药物及载体选择、药物释放技术方面与国外产品相近;抛光加工和药物涂覆等工艺技术接近甚至在某些方面超过国际先进水平;在支架设计、尺寸规格、操作方便程度及支架与输送系统的集成等方面,更能适应国内患者的临床需求。临床研究证实国产冠脉支架与进口支架具有相似的安全性和有效性。

● 国产产品性价比高

在产品价格方面,2008年进口药物支架单价在1.59~1.93万元之间,而同等质量的国产支架单价在1.08-1.10万元之间,患者使用国产产品可比国外同等产品节约1/3左右的诊疗器械费,国内产品具有较大的价格优势。近年来,由于国产心脏支架产品的崛起,迫使进口品牌心脏支架市场价格下降了一半以上。

从产品覆盖区域来讲,国外企业的产品主要集中在经济发达地区如北京、上海、广东等地,而国内企业除上述区域外,已经进入所有省市级及部分地县级医院。以乐普医疗为例,2017年底,公司实现了全国所有省份的全覆盖,特别是广东、北京、河南、河北等高值耗材10个大省,至今仍处于放量期。对于部分区域的重点客户,公司同时采取了直销策略。此外,公司还开创闭环销售渠道,即通过与基层医院建立心血管合作中心,直接向这些医疗机构提供设备、心脏支架及药品,其它品牌产品无法参与竞争。正是通过多渠道的销售模式,公司产品销量迅速增加。 国内心血管支架的竞争格局在2009年基本形成,之后基本维持稳定。在2005-2009年期间,国内厂商享有行业高增速以及进口替代的双重驱动。以乐普医疗为例,2002-2008年国内支架使用数量复合增速40%,乐普医疗支架使用量2005-2008年复合增速为161.1%,高于行业增速。2012-2014年由于行业增速放缓,公司原有产品降价压力增大,新产品Nano+于2011年上市,还未实现放量,导致公司2012-2014年支架收入增速为个位数,2013年甚至为负;2014年后公司支架业务重拾升轨,2014-2017年复合增长率达到19.5%,2017年实现营收11.71亿元,同比增长21.4%。

心血管支架未来竞争格局的改变主要依靠可降解支架的上市。乐普医疗自主研发的重磅产品“生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统”(NeoVas)于2019年2月27日正式获得国家药品监督管理局(NMPA)批准的医疗器械注册证,是国内首个获批的可降解支架,是国内创新医疗器械领域的又一座里程碑。从时间节点来看,考虑到雅培已经停售,主要竞争对手的同类产品(微创医疗、先健科技等)仍处于在研阶段,公司NeoVas将率先抢占市场,有望获得两年以上的先发优势,引领第四代心脏支架的市场应用与技术发展,我们预计在未来3-4年内可降解支架有望占据国内支架市场超过10%的使用量。

![]()

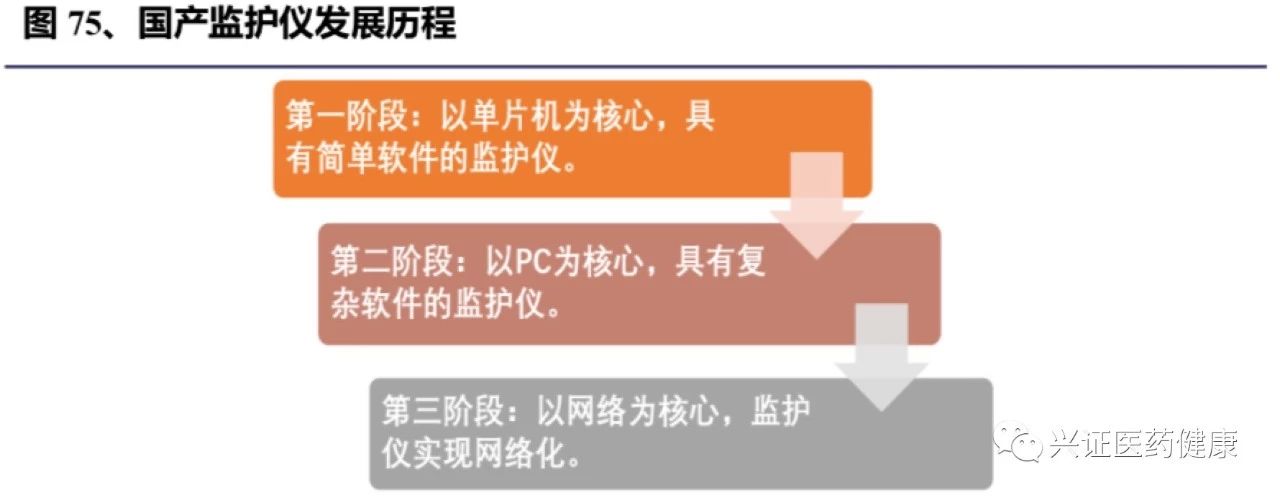

监护仪是一种监测病人生理参数(如体温、呼吸、血压、心跳速度、脉搏速度等)、可与已知设定值进行比较,并对出现的超标情况发出警报的装置或系统。目前全球医疗监护仪供应商主要有飞利浦、通用和迈瑞医疗,市场呈寡头垄断格局。国内市场主要分为3个梯队,迈瑞医疗是行业内绝对的龙头,占据64.80%的市场份额;第二梯队是以飞利浦为代表的公司;第三梯队是以理邦仪器、宝莱特为代表的企业。

目前,我国很多医院已经实现信息化,即拥有临床信息系统CIS(Clinical Information System)。作为承担病人信息采集作用的监护仪,也需要无缝联入医院的局域网,通过监护仪得到的病人生理信息可以经由互联网传输到全世界的各个地方。

![]()

目前国产监护仪的市占率已达到60%以上,我们相信未来这个数字还会持续上升,监护仪的国产化大大降低了进口产品的价格及维修费用。以市占率达到65%的迈瑞医疗为例,我们认为国产监护仪实现进口替代的关键因素主要有以下几个方面:

全球体外诊断市场中罗氏、丹纳赫、西门子和雅培占据了接近50%的份额,而在我国生化诊断市场中,国际巨头仅占据30%左右的份额,国产比例达到70%,但是国内企业没有形成集中度,各自的市场占有率较低,主要企业包括迈瑞医疗、科华生物、九强生物等。

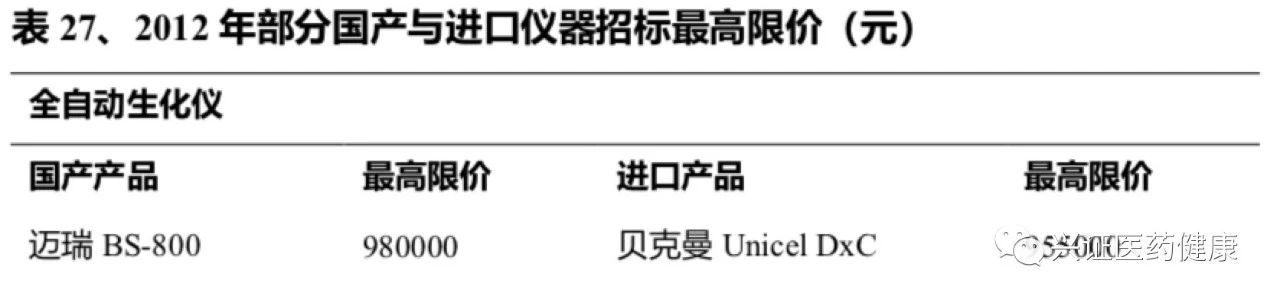

国际市场上,罗氏、强生和贝克曼等都是在自家仪器基础上开发配套试剂。20世纪90年代,进口品牌进入中国市场后,由于进口生化试剂的生产成本较高、以及海关检疫手续等原因,进口生化试剂的价格非常贵,这给国产生化试剂厂家带来机会。在医院降低试剂成本的需求下,部分进口品牌如雅培、日立、东芝等,采取了开放式平台策略,销售开放式的全自动生化仪,即国产厂家可以生产与之配套的试剂,因此生化诊断试剂成为了很多国产企业进入体外诊断领域的切入点。例如科华生物早期的成长依赖于其在诊断试剂领域的优异表现,在外企大举进入中国市场后,公司顺应行业发展趋势,重点聚焦生化分析仪,创建了自动化诊断仪器研发技术平台,逐步推进仪器和试剂的“系列化”、“一体化”发展。 国产产品如果要实现规模化的进口替代,必须在价格低廉的同时能够达到(或至少接近)进口产品的技术性能,这也就要求企业拥有较强的产品研发能力(特别是仪器研发的能力)。迈瑞医疗、科华生物等国产企业,其生化仪技术、性能已经基本赶上跨国公司水平,因而获得了下游专业客户的认可,才能够在生化诊断市场实现有效的进口替代。

由于医院检验费是打包收费的,即检验费用已经包含了相应的诊断产品费用,所以虽然医院有动力选择高价格的新型检测技术,但在技术平台确定后(即检验费确定后),诊断产品即成为医院的成本。在这种情况下,对于技术性能相当或类似的同种产品,显然医院将偏好价格更低的产品,而低价格正是国内IVD龙头公司相比跨国公司的主要竞争优势。

国产仪器相对跨国公司同种产品,在性能差别不大的情况下,价格普遍便宜很多,如迈瑞等主流企业生产的全自动生化仪大都存在着价格远低于进口产品的情况。

DR是指数字X线摄影(Digital Radiography),由数字探测器、高压发生器、影像采集及处理系统、影像输出设备等组成,是直接将X线光子信号通过数字探测器转换为数字化图像的放射影像设备,包括常规DR(静态DR)及动态DR两种。静态DR指用于普通拍片的数字化X射线摄影系统;动态DR指集数字化拍片、数字化透视、数字化胃肠造影等功能于一体的多功能动态数字化X射线摄影系统。静态DR呈现的是二维图像,主要凸显器官的大小与形状,主要适用于胸部、腹部、骨等部位的检查;动态DR增加了时间维度的连续摄影观察功能,可以进行透视和造影等临床检查,比常规DR适用领域更广、功能更强。常规DR 由于二维图像的限制,主要作为基础的辅助筛查工具,准确诊断往往需要借助CT、MRI 等设备;动态DR 能在透视情况下动态观察器官的情况,较大地提高了诊断的准确性。 根据咨询公司Transparency Market Research 的研究报告显示,到2018年,全球DR设备市场规模将达到133亿美元,与2012年相比复合增长率达到5.4%。2003 年起,我国医院开始配置DR产品,并立即开始了对模拟X线摄影设备的替代过程,目前在主要城市和发达地区的综合医院已广泛配置。目前中国市场销售DR的外资品牌主要包括西门子、飞利浦、锐珂、GE、岛津、东芝等。从品牌数量上看,国内DR品牌商的数量远远大于国际品牌,目前市场上有50多家国内DR品牌,且数量不断增加。万东医疗是国内DR龙头企业,2018年DR年销量达到1800台,市占率近20%。我们认为全球大型医疗设备已经进入技术研发的平台期,给中国厂商带来快速跟进的机会,未来国产市占率会进一步扩大。

![]()

受分级诊疗、提升基层医疗机构服务能力等政策影响,未来DR市场的主要驱动力将来自于基层医疗机构,目前国内基层医疗机构由于预算有限,DR配置率较低,远未满足需求,同时基层医疗机构对产品价格比较敏感,科研需求少,加上国产DR产品操作系统更简单、界面更友好,更适合中国医疗工作者的使用,因此国产品牌更受青睐。2014-2016年,进口DR产品平均价格在100万以上,而国产DR产品的价格相对较低,近几年,国产DR的发展大大降低了进口产品的价格及维修费用,目前进口DR价格下降到60万左右,约为国产的二倍。

DR主要由X线球管、X线高压发生器、平板探测器、机械部件和图像系统等组成。国内具有一定规模的DR生产厂家有40多家,竞争十分激烈。其中大部分厂家采用OEM模式,即购买相关部件进行组装,缺乏技术上的核心竞争力。少数DR厂商能够实现核心部件的自研自产,并具有显著的价格优势,成功实现进口替代。以万东医疗为例,经过多年发展,公司DR的技术性能已达到国际先进水平,品牌认可度和市场占有率稳居国内同行前列,公司布局了完整的产业链条,拥有完整的DR产品自主技术,自主制造全部核心部件和系统产品。

![]()

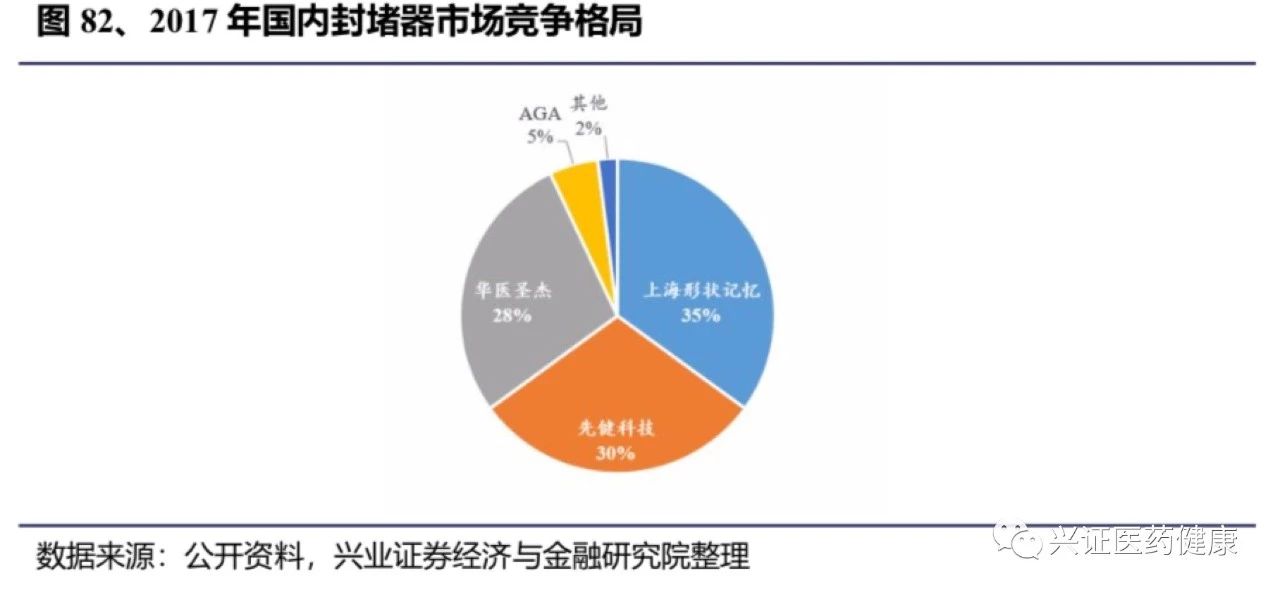

先天性心脏病是先天性畸形中最常见的一类,约占各种先天畸形的28%,在先天性心脏病中,以室间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄发病率最高。随着封堵装置及内外科介入治疗技术的不断成熟,封堵器在房间隔缺损、室间隔缺损和动脉导管未闭等领域的应用越来越广泛。国外圣犹达占据全球市场第一大份额,国内拥有封堵产品注册证的有先健科技、北京华医圣杰科技、上海形状记忆(乐普医疗子公司)三家,共占据了国内市场的90%以上,我国心脏封堵器已经实现进口替代,其中先健科技已经成为全球第二大先心封堵器供应商、金砖四国第一大供应商。

以先健科技封堵器进口替代的过程为例,技术创新发挥着重要作用:先天性心脏病封堵器是公司产品改良创新的典范,公司第一代先心封堵器产品以仿制为主,力求拥有与国外产品相同的质量与效果;第二代产品则是在第一代的基础上进行材料创新,使用全球首创纳米氮化钛涂层,有效减少金属离子向人体的释放,并能降低血栓形成风险;第三代封堵器则改良产品结构,使手术操作更为便捷。产品的优越性使得公司得以拓宽海外市场,在80多个国家进行销售。随着不断研发创新,公司已拥有多项国际领先技术,个别产品临床效果在与国外产品的对比中也尽显优势。

彩超是利用超声多普勒技术和超声回波原理,采集血流运动、组织运动信息和人体器官组织成像供临床超声诊断检查使用的设备。国产设备以性价比优势,逐步挤占进口品牌市场份额。在全球市场中,通用、飞利浦、东芝、日立和西门子占据了主要的市场份额,国产企业迈瑞和开立也跻身全球前十名。国内市场上,2017年,GE 和飞利浦占据50%以上的市场份额,西门子近几年市场份额日益萎缩,已被迈瑞医疗超越。

![]()

2014年,全球医用超声诊断设备市场规模已达62亿美元,预计2019年,规模将达74亿美元,年均复合增长率为3.6%。2014年,国内超声诊断设备市场69亿元, 由于医疗反腐,2015年彩超设备的销量下滑明显,当年销量为23970台。随着设备新增及更新换代需求扩大,中国超声设备市场还将快速增长,预计2019年,中国医用超声诊断设备市场规模将达91亿元,年均复合增长率5.7%。

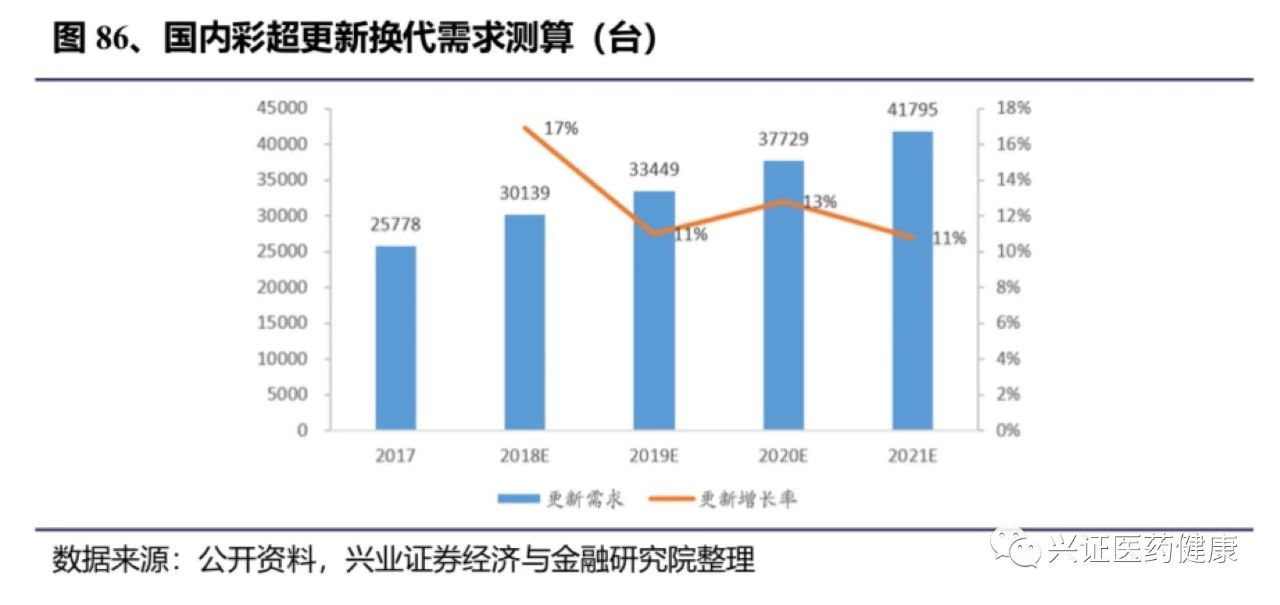

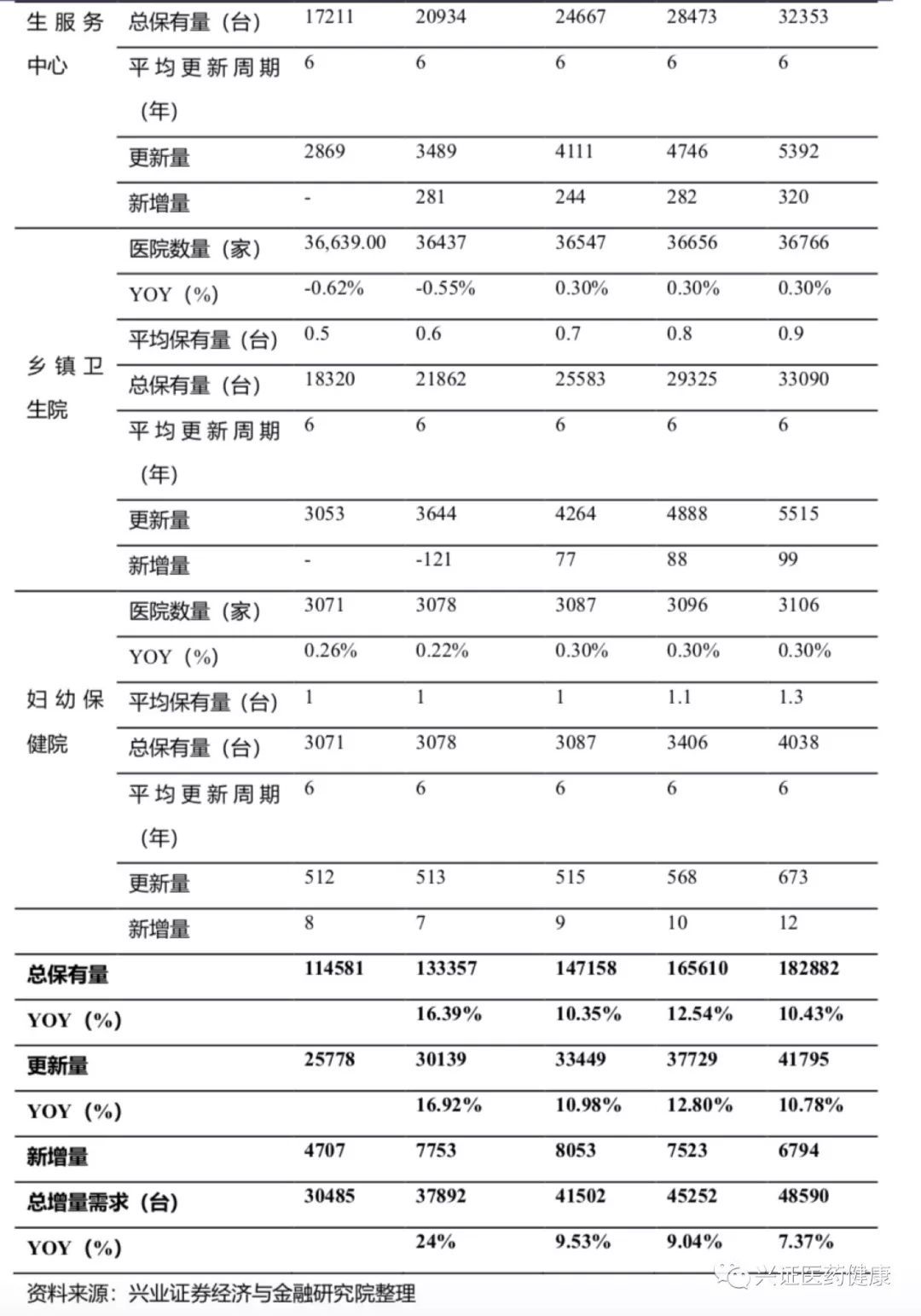

未来五年,是国内彩超完成进口替代的关键五年,伴随着以迈瑞医疗、开立医疗为首的国产彩超企业技术平台不断升级。迈瑞医疗2013年并购高端超声影像制造商Zonare 加快了公司产品向高端延伸的进程,2016-2017年,公司先后推出了Resona7 等高端彩超产品,受到市场的广泛认可,公司超声影像类产品的整体形象快速提升。开立医疗于2016年底推出全新高端S50彩超平台,上市后迅速放量,目前S50在总收入中的占比提升到近25%,今年一季度又推出嵌入人工智能的S60彩超平台,配置第二代的单晶探头,成像速度、信噪比、灵敏度都有所提升,预计未来3年内高端彩超收入占比能够达到40%以上,医院覆盖率的提升以及存量仪器的更新换代促进彩超的销售。国产企业超声核心部件的研发水平已媲美GPS,超声探头技术是决定超声系统性能的核心技术之一,例如开立医疗在当今超声领域最高端的单晶探头技术方面,跻身国际一流水平,为整个系统性能的先进性提供了核心技术保障。 截至2017年底,各类卫生机构的彩超平均保有量不同。根据草根调研数据,三级医院平均可达10台,二级医院5台,一级医院1台,未定级医院2台(主要为民营医院),社区卫生机构0.5台,妇幼保健机构1台。未来国内彩超的需求新增主要来自三方面:一是现有彩超的更新替代,彩超平均更新周期为5年,对于使用频繁、损耗较快的三级医院不到5年就需要更换彩超设备;二是新建医疗卫生机构带来的增量需求;三是胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿等市级五大救治中心和县区分中心的建设,胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心和卒中中心均要求配置不少于1台彩超,其中胸痛中心自2017年开始建设,根据中国胸痛中心系统化建设项目规划,预计到2019年底,全国将建成超过1000家胸痛中心,预计最少新增1000台彩超,而2018年才开始建设的其余四大中心,预计将在3-5年全部完成建立,届时预计每年释放超过2000台的彩超需求。基于以上分析,我们对彩超国内市场空间进行测算如下:

CT是根据人体不同组织对X线的吸收与透过率的不同,应用灵敏度极高的仪器对人体进行测量,然后将测量所获取的数据输入计算机,再对数据进行处理后,就可摄下人体被检查部位的断面或立体的图像,发现体内任何部位的细小病变。根据中国医学装备协会发布的《2016年中国CT设备市场研究报告》,截止到2016年底,CT设备全国市场保有量突破20000台,相比2015年的19592台,保有量增长10%;2012-2016年CT保有量复合增长率为10.2%。2012年-2016年,我国CT设备市场每年新增销量从2074台增长到了2575台,年复合增长率为5%。我国在用的12074台CT设备中,GPS呈现三足鼎立的竞争格局,其中GE占34%,西门子占28%,飞利浦占14%,合计市占率达到86%。由于近年来国家政策的鼓励,东软、联影、安科等国产企业也开始发力,进口设备的比例将持续降低。

值得一提的是,在二级医院市场中,国产品牌代表之一的东软医疗打破国外垄断,以超过10%的占有率跻身一线品牌行列。根据2018年1月-9月的全国各省市CT中标结果来看,GE、东软的中标数最高,分别为36和22台;其次为西门子、联影、安科,佳能、赛诺威盛中标数量相对较少,已经可以看到国产CT实现进口替代的曙光。

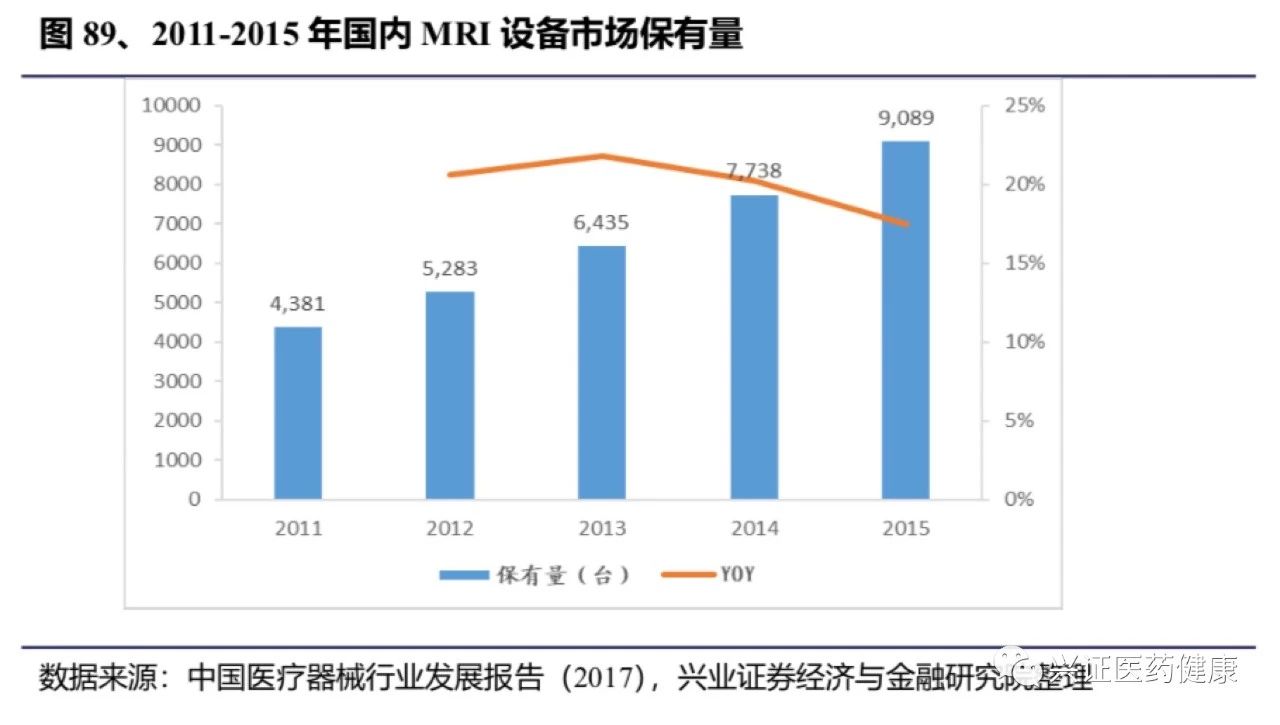

MRI(磁共振成像)通过对静磁场中的人体施加某种特定频率的射频脉冲,使人体中的氢质子受到激励而发生磁共振现象。停止脉冲后,质子在弛豫过程中产生磁共振成像术(MR)信号,通过对MR信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,即产生MR信号。与其它成像技术(CT、超声等)相比,MRI成像方式多样、空间分辨率高、所获信息更加丰富,常用于全身各系统的成像诊断,如颅脑、脊髓、心脏大血管、关节骨骼、软组织及盆腔等。根据中国医疗器械行业发展报告的统计,2011-2015年MRI设备市场保有量的年复合增长率达到了20%,2015年MRI市场保有量9089台,新增销量1422台。超导MRI是MRI的主流产品,2015年1.5T超导在MRI总销量中占比51%,3.0T超导占比15%,永磁占比34%。

从市场竞争格局来看,GE、飞利浦、西门子三家约占市场总额的一半,其中GE以20%的市场份额排名第一,西门子紧随其后,联影、飞利浦、贝斯达市场份额均为8%。联影、东软作为国产磁共振代表,在超导核磁共振领域,尤其在1.5T磁共振市场表现突出,其中联影的1.5T超导MRI在2015年的国内市场份额中已经超越部分进口企业,MRI的市场竞争已演变为国内外企业同台竞技的格局。

近几年,国内永磁的销量增速为个位数,价格也下降较多,目前国内永磁MRI生产厂家基本均为国内企业,外资被挤出中国市场,国内永磁第一阵营企业包括鑫高益、贝斯达、万东医疗。国内1.5T超导核磁市场增速较快,行业增速在20%以上,龙头联影、万东等增速高于行业增速,比如万东医疗2018年1.5T超导核磁的销量翻倍增长,预计销售台数近50台(2017年约为24台),一方面原因是2017年起,国内超导核磁核心零部件磁体、放大镜等国产化从而降低成本,出厂价和终端价均大幅下降,并且未来每年以接近20%的比例降价,很多基层医院逐步能够负担得起;另一方面原因是很多临床端应用问题解决了,国产超导核磁得到了医院的认可。

内窥镜是一个配备有灯光的管子,可以经人体的天然孔道,或者是经手术做的小切口进入人体内。按内窥镜所到达的部位不同进行分类,可分为耳鼻喉内窥镜、口腔内窥镜、牙科内窥镜、神经镜、尿道膀胱镜、电切镜、腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、喉镜、胃镜等。利用内窥镜可以看到X射线不能显示的病变,医生可以据此制定出最佳的治疗方案。相比其他医疗器械,全球内窥镜厂商集中度较高,尤其是在软性内窥镜行业,少数企业把持了基于CCD图像传感器技术的内窥镜技术从而形成了长年的市场垄断。其中,奥林巴斯、宾得医疗、富士等国际知名内窥镜企业凭借其技术垄断、先进的加工能力、领先的工艺水平获得了寡头垄断的市场地位,占据中国 90%以上的市场份额。2011年中国内窥镜市场规模已达67 亿元,2006- 2011年复合增长率高达25.7%,其中软镜市场规模保持稳定增长态势,从 2010 年的 16.5 亿元增长至 2015年的 26.5 亿元。虽然国产品牌在价格上有绝对优势,但技术水平仍然是软肋,加之销售渠道的开拓能力及售后维修能力有限,市场占有率不到四分之一。尤其是高清摄像系统,国产品牌市场占有率不足5%。

随着科技的进步,尤其是CMOS图像传感器技术替代CCD图像传感器技术的趋势下,国际知名内窥镜企业的技术垄断被打破,给其他国家的内窥镜企业带来机遇。以开立医疗为例,作为市场新进入者,虽目前市场占有率较小,但通过自主研发,公司在内窥镜领域已掌握核心技术,包括内窥镜体精密机械设计与装配、微小成像光学系统设计与装配、基于FPGA平台图像处理技术、超声内镜技术等,公司在2016年底推出国产首台高清电子内镜系统HD-500,2018年内窥镜的收入估计超过1.2亿元,今年一季度HD-550注册上市销售,在国内同行业中处于领先地位,成为内窥镜市场有力竞争者,我们预计未来几年是高清内窥镜高速增长的黄金时期,开立医疗有望成为内窥镜领域进口替代的先锋。

化学发光免疫诊断技术以化学发光剂、催化发光酶等物质标记抗原或抗体,当被标记的抗原或抗体与相应抗体、抗原相结合后,发光底物受发光剂、催化酶等物质作用,发生氧化还原反应。相较于传统生化诊断,化学发光具有自动化程度高、特异性好、精确度高、检测范围广等优势。化学发光是IVD巨头的必争之地,自2003年西门子化学发光产品进入中国以来,IVD四巨头罗氏、雅培、丹纳赫(2011年并购贝克曼)和西门子占据化学发光市场70%以上的份额,强生、生物-梅里埃和希森美康等跨国巨头也加紧中国市场的攻城略地。自2011年新产业和迈克首批推出国产全自动化学发光免疫分析仪以来,国产品牌加入竞争。目前国内发光市场基本形成“4+4”的竞争格局,罗氏、雅培、西门子、贝克曼4家外资巨头占有超过70%的市场份额,三甲医院是其主要客户,国内企业新产业、安图生物、迈克生物、迈瑞医疗4家占有近10%的市场份额。

根据装机量及单机产出,我们估算出国产试剂医院端市场规模约为130亿元。此外,化学发光仪平均更换周期为5年,2019年之后每年仪器的更新需求便将超过2万台,若按照目前的医院数量,加上更新换代的需求,国产试剂市场规模约为158亿元。我们认为随着未来国产品牌装机量的增加和单台产出的提升,国产品牌化学发光试剂市场持续扩容。

近几年,国产品牌化学发光仪装机数量和保有量持续增加,项目检验菜单也日益完善,安图生物、迈瑞医疗等企业的化学发光试剂维持40%以上的增速高速增长。

客观来讲,目前国产品牌的化学发光在准确度、稳定性、试剂质量和仪器检测速度等指标上与进口品牌有一定差距,且由于化学发光检测多种技术路线并存,厂家难以通过量值溯源等方式证明产品质量,短期内国产品牌对进口品牌大面积替代的可能性较低。长期来看,化学发光毕竟是一项相对成熟的检测方法,随着国产产品的质量逐步被三甲医院认可和接受,检验科室的低值检测项目将逐渐被替代,我们认为占发光总检测量的30%以上的传染病领域有望率先实现进口替代,国内安图生物等企业的检测结果已和罗氏的“金标准”相差无几,五年后化学发光的整体国产占有率有望达到30%以上。

化学发光是典型的技术驱动型产业,研发壁垒较高。国产品牌的可靠性和稳定性暂时难以满足大型三甲医院要求,但与二级及以下的基层医院的刚性需求相契合。国产品牌在三甲医院虽投放了少量特色检验项目,但难以获得肿瘤标志物等核心项目,市场有限;而二级及以下的基层医院存在传染病(肝炎检测)、性腺、甲功等大容量项目的刚性方法学替代需求,且较低的试剂价格(一般为进口试剂的30%-50%)也满足了医院对经费预算限制。 在IVD领域,因为医院检验费是打包收费的,即检验费用已经包含了相应的诊断产品费用,所以虽然医院有动力选择高价格的新型检测技术,但在技术平台确定后(即检验费用确定后),诊断产品即成为医院的成本。在这种情况下,对于技术性能相当或类似的同种产品,显然医院将偏好价格更低的产品,而低价格正是国内IVD龙头公司相比跨国公司的主要竞争优势。

三甲医院由于外资产品先入为主,加之对科研和设备品牌的需求,内资产品(尤其是诊断仪器)进入难度较大;基层医疗机构则由于经费和病人数目有限,难以形成规模效应,对于高通量的新检测技术需求并不大;而三乙/二甲级别的中档医院既有动力开展高价检测项目,又由于资金相对不足,倾向于选择物美价廉的产品,因此是内资企业新产品的理想目标客户(且从历史上来看,国内IVD龙头企业的全自动生化仪/血液分析仪也主要是在三乙/二甲医院进行销售)。

● 分子诊断

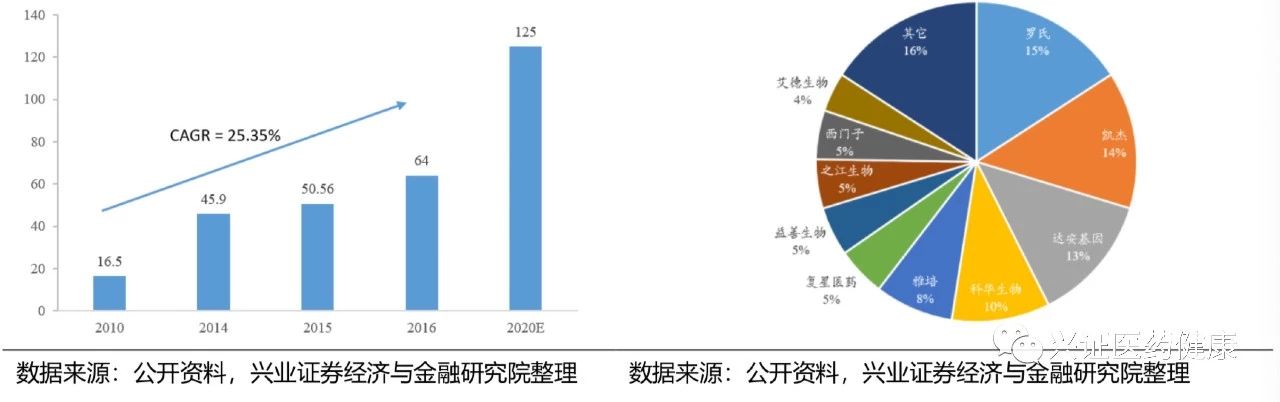

分子诊断是精准医疗的技术基础,也是IVD增速最快的子行业。由于分子诊断是从基因层次进行检测,因此检测灵敏度和准确性相对较高,可在感染初期识别病毒或者提早确认基因缺陷,从而提供个性化的医疗诊断服务,主要应用于遗传病、传染性疾病、肿瘤等疾病的检测与诊断。分子诊断逐步由以PCR为主变成以基因测序为主,以PCR、荧光原位杂交(FISH)、基因芯片为辅的多种检测手段共存的分子诊断市场。基因测序因为其高通量、操作方便、信息量丰富、应用范围宽等优点成为最有前途的检测技术,目前属于“黄金投资时期”。2010年我国分子诊断市场规模仅为16.5亿元,到2016年已达到64亿元,期间复合增长率高达25.35%,预计2020年有望实现125亿元。

我国分子诊断技术起步较晚,市场占有率低。最近5年,国内在测序仪上的开发策略分为两类:第一类是通过与国外生产商合作,买断产品在国内的全部专利;第二类是自主研发模式。无论第一类还是第二类,国产测序仪都一定程度上抢占了Illumina、Life Technologies公司的市场份额。2012年,华大基因并购美国基因测序公司CG,2014年BGISEQ-100(基于Life Tech的Ion Proton测序平台)和BGISEQ-1000(基于CG的测序平台)基因测序产品率先获批上市,2016年10月及2017年1月,华大基因BGISEQ-500基因测序仪器及无创产前基因测序业务的配套试剂获得了CFDA医疗器械注册。

伴随诊断(companion diagnostic,CDx)指能够提供患者针对具体药物的检验报告、有助于降低药物使用的风险并提高药物治疗有效率的诊断技术。伴随诊断是分子诊断的下游应用,通过对与疾病相关的结构蛋白质等免疫活性分子,以及编码这些分子的基因进行检测来确定个体是否携带遗传基因或相关部位已发生病变,精准的伴随诊断结果能为临床选择合适的靶向药物提供有力的依据,通过检测人体内差异蛋白、突变基因等,筛选靶向药物最佳用药人群,对患者进行个性化医疗,其适应症范围主要集中在肿瘤领域。根据MarketsandMarkets数据,2016年全球伴随诊断市场规模约19亿美元,到2018年预计31亿美元,2016年至2022年的年复合增长率将达到22.78%。目前中国市场规模约3亿美元,过去7年,中国CAGR超30%,且有加速趋势。

百亿市场空间,技术更新进一步拓宽天花板。随着我国老龄化加深及肿瘤患者生存率提升,持续增加的肿瘤患者会在存量及增量两个维度上,增加对伴随诊断产品的需求。按当前每年主要靶向药物覆盖癌种的发病人群为基础,基于目前的检测技术以及当前渗透率和预期渗透率(我国30%左右,欧美等发达国家达到70-80%)进行估计。目前在医院内开展的伴随诊断还是以PCR技术平台为主的试剂盒,基于NGS平台的检测试剂盒及液体活检的试剂盒于2018年陆续获批,预计2019年将大规模开展进院。基于以上假设,我们可以测算出,伴随诊断的静态市场空间在百亿以上。

● 骨科植入物 骨科植入物属于高值耗材的重要大类之一,国内市场一般有创伤、脊柱和关节三个细分。根据EvaluateMedTech 2018年发布的统计报告,骨科植入物在2018年营业收入达到375亿美元,仅次于体外诊断、心血管以及影像诊断,为全球医疗器械行业第四大细分领域,占有总行业8.50%的市场份额。以全球骨科市场的角度来看,骨科行业的市场集中度很高,并且集中度有逐步提升的趋势。2018年,前十大厂商占据整个市场92.8%的市场份额,而在2011年这一数字为80.3%,市场集中度的上升主要归功于大公司的并购,例如强生在2012年并购辛迪思后,市场份额从2011年的17.3%提升至2018年的29.8%。 由于近年来中国老龄化程度的加深,老年骨病如骨质疏松、椎间盘突出、股骨颈骨折等的发病率也持续提升,国内骨科植入物市场在2010年至2017年高速发展,复合增速在15%左右,已成为世界第二大骨科植入物市场,预计未来十年,骨科植入物在我国的发展潜力依然巨大。

在国内市场,创伤、脊柱和关节三类细分销售收入占比接近。其中,创伤植入类产品2010年-2017年销售收入由33亿元提升至67亿元,复合增速为12.53%,国产化比例达到63%。该领域技术壁垒最低,是国内生产厂商技术最为成熟、开发较早、国产化进程最高的细分。目前,国内市场份额较高的厂商有大博医疗、威高骨科和天津天正,提供了市面上近三分之一的国产创伤类产品,而行业内其他厂商则普遍规模较小。脊柱类产品2010-2017年销售收入由21亿元增长至62亿元,复合增速19.77%,国产化比例约为44%,进口替代程度低于创伤类产品,但市场集中度更高,国产厂商大博、威高、天正占据了国产脊柱类产品近一半的份额。2010-2017年人工关节类产品销售收入由18亿元增长至61亿元,复合增速最高为22.56%,但国产化进程最慢,进口产品依然占有绝对主导地位,主要原因是关节植入使用寿命可到15-20年,且生产工艺复杂,一方面对于生产厂商进入壁垒高、研发投入大,另一方面关节植入大多为终身植入,消费者更倾向于选择技术发展成熟、口碑及服务都更有保障的进口产品。但随着爱康、春立等国产公司技术的发展以及医保政策的影响,人工关节类产品将成为骨科进口替代潜力最大的细分。

类比于我国创新药研发的四步走战略:即从研制“me-too”做起,第二步是 “me-better”,在原有基础上进行二次创新,第三步是“best-in-class”(BIC),第四步是“first-in-class”(FIC),我国医疗器械的研发策略也是逐步从“仿制”到“创新”。国外的医疗器械以颠覆性产品、微创新产品为主,技术含量较高,且需要自己做学术推广。国内医疗器械研发模式可以大致分为两种,一种是类似于me-too或者me-better创新药,跟随进口器械,或在其基础上进行一定程度的改进,研发风险较低,而且进口产品已经在前期做了一定的学术推广工作;另一种是自主创新的微创新类产品,国内市场先前并没有进口产品,例如健帆生物的血液灌流器等,国内企业自己建立直营团队做用户教育和学术推广,凭借品牌力抢占先发优势。对于第二类产品,属于进口替代之外的投资逻辑。 医疗器械领域除了少数高端产品技术壁垒较高外,其他产品的研发周期很短,所以能否看准时机,先发抢占市场份额非常关键。根据蓝切斯特法则,市场份额相差在1.7倍之内的为企业竞争的射程范围。据此,可将市场结构分为完全垄断、优势垄断、双头垄断、多头垄断以及分散竞争五类。