数据显示,从医疗器械细分领域市场来看,医疗设备占比最大达57%;其次为高值医用耗材、低值医药耗材及体外诊断,分别占比20%、12%、11%。

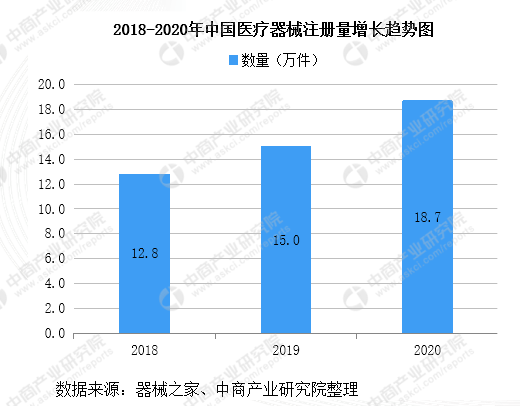

在医疗器械产品方面,2020年,全国有效产品注册量达187062件,同比增长24.7%;其中,二类产品首次注册量为15156件,三类产品首次注册量为865件。

随着中国医疗器械产业的发展,全国已形成了几个医疗器械产业集聚区和制造业发展带,粤港澳大湾区、长三角地区及京津环渤海湾3大区域成为国内的医疗器械产业集聚区。据不完全统计,3大区域医疗器械的总产值和总销售额占全国总量的80%以上。因为各区域所具有的条件不同,这3大产业集聚区呈现出不同的地域特点。

表2:中国不同区域医疗器械产业特点

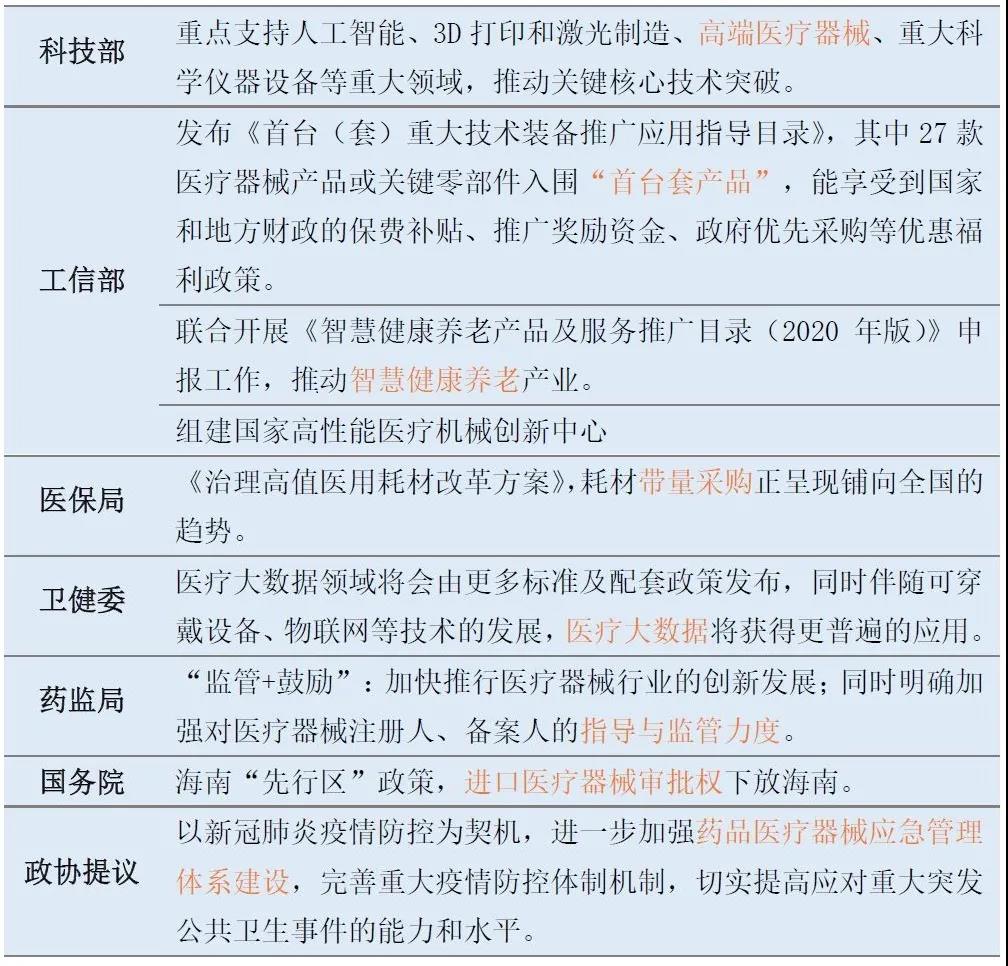

具体扶持政策包括:

不难看出,医疗相关政策的演变对产业发展有着引领作用。

(1)技术创新层面,本土研发投入只增不减,同时国际协同创新也具可行性。这会促使经营类公司数量会大幅减少,专业化/规模化医疗制造类企业的地位和营收会直线上升;

(2)企业层面,“合作”会是未来数年里的主旋律,企业更佳重视知识产权,专利合作前景会非常广阔;

(3)产业链方面,会遵循“海外技术-中国制造-全球市场”的链条持续发展,中国不会抛弃现有的生产制造优势;

(4)资本层面,资本与产业合作将更加精密,海内外的并购日益活跃,资本投资和政府资助共同促进新项目的落地和应用;

(5)地域方面,趋向于园区专业化的方向,围绕产品领域形成产业群产业链,由此国内会在深圳、江西、江苏苏州、浙江桐庐/玉环等地出现大型的医疗器械产业园;

(6)服务方面,以电子技术为核心的服务业会日益发展壮大,譬如委托开发、第三方检测、开放实验室等服务模式会日渐普及;同时,例如院内工程、整体化销售方案、医保费用管理等新业态也有望涌现。

01

人口老龄化,医疗需求持续放量

根据第七次全国人口普查,2010-2020年我国的总人口年平均增长率下降0.04%。家庭小型化,平均每个家庭户的人口从2010年的3.10人下降到2.62人。60岁及以上人口为2.6亿,占18.70%(其中65岁及以上占13.50%)。根据WHO 2016年发布的《中国老龄化与健康国家评估报告》预计,到2030年中国60岁以上人口可能达到近25%(图1)。人口老龄化程度进一步加深,我国未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。

老龄化将带来诸多社会形态的改变,如退休年龄推迟、劳动力成本上升、养老保健和医疗需求增加、医保基金运营压力增大等。同时,完善社会保障制度,在老年病预防、医疗、护理、心理健康等方面提高对老年人服务能力,成为当务之急。因此,能够提高医疗系统运行效率、提高人群健康水平、有性价比的医疗器械产品将持续拥有广阔的市场需求。

02

医疗体系供给侧改革,技术难度体现服务价值

分级诊疗带来的不仅是患者的分流,更是对医疗机构的重新定位和分工。从国家到地区的四级医疗卫生服务体系已具雏形。

自2017年启动国家医学中心和国家区域医疗中心规划设置以来,截至今年4月,包括公共卫生、心血管、肿瘤、儿童医学、老年医学、创伤、呼吸、口腔、神经、传染病等10大类专科的国家医学中心和相应的区域医疗中心建设快速推进,相关临床路径和质量控制启动信息采集。未来,区域、省域内医疗服务技术能力有望获得进一步提升,从而带动各级医疗机构做好分级诊疗工作,减少医疗资源分布不均和患者不必要的跨区域流动。同时,远程医疗、服务共享将助力优秀医疗资源下沉。

除了医疗水平的提高,医院的采购模式也将随着医联体、医共体的逐步成熟而开启更多医用耗材GPO模式,结合带量采购,统一管理配送。以浙江、青海等地为例,部分县域医共体尝试医耗统一采购与支付,企业拓展县域市场的成本降低,但同时采购方的议价能力将进一步提升。

同时,DRG试点进入深水区,《深化医疗服务价格改革试点方案》也于深改委第十九次会议上审议通过。该方案依然强调“控总量、调结构”的原则。我们也欣喜地看到,手术机器人、AI辅助诊断、NGS基因检测等高端服务项目已在部分省份逐步尝试定价甚至医保。因此,医疗器械企业在准入环节中应不仅关注产品本身,对于新兴的、技术含量较高的医疗服务项目的准入和价值阐释也需要关注,从而提高整体医疗服务的可及性。

03

医保健全商保补充,支付体系逐步完善

紧随药品医保目录调整常态化、耗材编码的统一和医疗服务项目动态调整的启动,医用耗材的医保目录也广受期待。值得关注的是,产品的纳入要求和支付标准均未完全明确,但整体应遵循医保“保基本、广覆盖”的原则,通过战略购买实现基金的高效使用。

同时,虽然带量采购和DRG对高值产品、新技术可能造成一定程度的负面影响,但商业健康保险在十四五期间受国家鼓励有望取得积极发展。不论是普惠型还是更高值的健康险产品,均有望通过迭代形成更成熟的商保补充目录,企业应积极参与探索,满足患者在医保目录外的多层次医疗服务需求。

04

医疗服务数字化、智能化

中国的数字经济发展走在全球前列。到2025年,数字经济的核心产业将贡献我国GDP的超过10%。刚发布的国办发[2021]18号《关于推动公立医院高质量发展的意见》中再次强调推动云计算、大数据、物联网、区块链、5G等新一代信息技术与医疗服务深度融合。随着政府和公立医疗机构的更主动接入,医疗服务将更加以人为本,提升便捷化和智能化,在线医疗的监管和运营体系也将逐步完善。

近年来,国家药监局、卫健委还出台了一系列针对医疗器械软件、人工智能和深度学习产品的注册审批和监管政策,以明确这些新型产品的界定和监管。“人工智能+医疗”也成为未来医院信息化的建设方向。病案信息更完整、医疗设备更智能、远程医疗助力分级诊疗、医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用,将借助大数据和人工智能,提升监管能力和医疗机构的服务水平。

05

科技创新与产业升级,“新中国制造”上台阶

新冠疫情使全球化遭遇逆流,也使中国经济发展环境面临更加深刻复杂的变数。“创新驱动”促进经济发展,“十四五”规划中全社会研发经费投入年均增长7%以上。生物医药领域将组建一批国家实验室,更多医疗设备、介入耗材、康复辅助器具被明确提出希望通过技术攻关解决“卡脖子”的问题,形成核心竞争力(表1)。

06

老年健康服务体系逐步形成,居家护理受支持

促进健康老龄化是“健康中国2030”的重要规划目标。规划中的老年健康服务体系针对老年疾病的预防、治疗和照护都提出了明确的任务和量化指标。为了实现这些目标,不仅相关老年病医疗服务机构和科室服务容量会增加,到2022年全国二级及以上综合医院中将有50%设立老年医学科,学科能力建设将突飞猛进(图2)。

除了综合医院,“银发经济”也有望在传统的大医院市场之外开拓需求。一方面,服务于基层医疗机构的护理人员数量在过去5年中增长超过50%,社区医疗机构将在医疗服务中重点覆盖老年患者、康复护理、长期照护的需求;另一方面,“互联网+护理服务”等新业态也有望发展,同时逐步解决收费和医保支付等问题。

07

价格透明化,渠道扁平化

根据IQVIA追踪,截至2021年3月,全国已有31个省份的至少39个品类、461个品次进行了医用耗材带量采购。其中最高降幅接近98%,平均降幅接近64%(图3)。随着带量采购的常态化、联盟化,越来越多的成熟产品将从传统的进院带动上量模式步入带量采购。同时,随着编码和采购平台的统一,采购信息愈发透明,价格的全国联动已经有了一定基础。

同时,产品价格的广泛透明化带来医用耗材产业长久以来依赖渠道销售的模式面临颠覆式震荡,两票制甚至一票制势在必行。企业应及时评估和调整其渠道管理和伴随服务的能力模型,更全方位地定位和利用好不同渠道对于业务发展的价值。

08

从治疗到预防,服务医疗体系,践行以患者为中心的服务模式

新冠疫情暴露出既往疾控体系话语权弱、医防割裂的问题。痛定思痛,疫情进入常态化防控阶段后,政府对于公卫体系的重新构建非常重视。公卫体系的建设重心将同时关注疾控体系现代化和重大疫情救治能力提升。相关的医疗服务,不论是“防控”还是“救治”均将有较大的建设需求。同时,慢性病的预防、早期筛查和综合干预对于全人群的基本健康至关重要,基本公共卫生服务也将增强。

因此,医疗器械企业也不妨拓宽思路,从人群全生命周期的角度更全面地审视自己的产品和服务价值,从诊断、治疗向早诊早治和综合预防拓展,围绕患者旅程打造更全面的解决方案。